Ээг при эпилепсии

Содержание:

- Эпиактивность на ЭЭГ у ребенка и взрослого: без приступов, всегда ли эпилепсия и что означает?

- Подготовка и проведение процедуры

- Ценность исследования ЭЭГ

- Симптомы эпилептиформной активности

- Категории

- 3.1. Доброкачественная эпилепсия детского возраста с центрально-височными спайками (роландическая эпилепсия)

- Медицинское обследования при эпилепсии

- Эпилептиформная активность на ЭЭГ: изменения, характерные для эпилепсии

- 3.2. Доброкачественная эпилепсия детского возраста с затылочными пароксизмами

- Показания и противопоказания

Эпиактивность на ЭЭГ у ребенка и взрослого: без приступов, всегда ли эпилепсия и что означает?

Эпиактивность – выявленные в ходе обследования участки повышенной активности некоторых клеток мозга при выполнении электроэнцефалографии. ЭЭГ – способ исследования, помогающий обнаружить множество патологий, включая эпилепсию.

В головном мозге находится значительное количество нейронов. Они вырабатывают согласованные в границах маленьких участков электрические импульсы. Электроэнцефалография измеряет и регистрирует суммарную биоэлектрическую активность нервных клеток, частично отражает степень зрелости мозга.

Результат ЭЭГ у здорового человека показывает определенную кривую. Замечая отклонения в ее траектории, специалист диагностирует патологию. Метод доступен, не занимает много времени, безболезнен. Помимо первичной диагностики, электроэнцефалография позволяет оценить результат выполняемой терапии, а также прогрессирование признаков заболевания.

Результаты у детей и взрослых

После процедуры специалист выдает распечатку полученных результатов, а также заключение. Эпиактивность на ЭЭГ у ребенка нуждается в более тщательных обследованиях. При необходимости ЭЭГ дополняют КТ, МРТ. Благодаря процедуре электроэнцефалографии у детей и взрослых выявляются психосоматические патологии и такие нарушения:

- когнитивные;

- невротические;

- поведенческие;

- эмоциональные.

Показатели ЭЭГ при эпилепсии

При интерпретации электроэнцефалограммы врач обращает внимание на все мозговые ритмы и следующие моменты:

- Равномерная электрическая активность полушарий, отсутствие всплесков эпилептической активности на ЭЭГ, наличие преимущественно альфа и бета-волн у бодрствующего человека могут считаться вариантом нормы.

- Симптомами эпилепсии не являются: ирритация, уменьшение порога судорожной готовности – без проявления пароксизмов; психические нарушения без приступов, судорог и выявления очагов эпилептической активности на ЭЭГ.

- У людей, принявших перед исследованием большую дозу успокоительных средств, в результатах ЭЭГ преобладают бета-волны.

- У пациентов, которые находятся в состоянии комы или наркотического опьянения, выражены дельта-волны. Их нулевая частота означает смерть мозга.

- Выявленная эпиактивность на ЭЭГ характеризуется заменой альфа- и бета-волн патологическими ритмами.

- Если повышенная активность локализуется в одной области головного мозга, то диагностируется очаговая эпилепсия – дефиниция, означающая, что заболевание неплохо поддается коррекции хирургическим путем.

- Скачки, замедление эпилептиформной активности на ЭЭГ могут являться симптомами инсульта, черепно-мозговых травм, отравлений.

- Различающиеся амплитуды волн (с преобладанием дельта-волн), имеющие неодинаковую продолжительность, встречаются при опухолях.

ЭЭГ помогает обнаружить очаги эпиактивности некоторых зон мозга и их точную локализацию. Появление участков с повышенной активностью еще не свидетельствует об эпилепсии. Однако выявление патологических очагов требует уточнения диагноза и своевременного лечения.

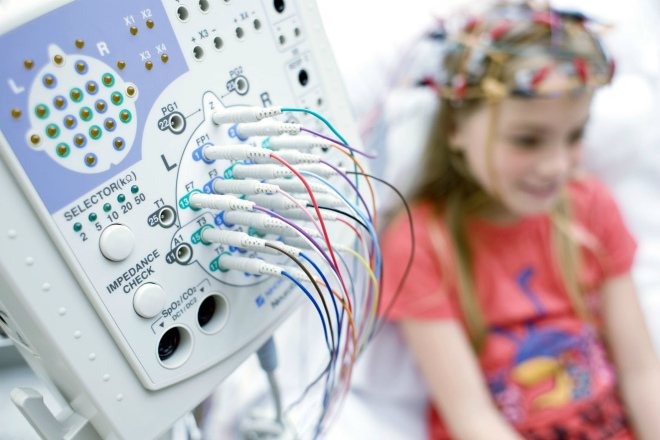

На сегодняшний день для диагностики эпилепсии процедура электроэнцефалографии является наиболее информативной и в то же время доступной для всех, так как не требует особых материальных затрат. Также ее плюсом является отсутствие любых последствий для здоровья, поэтому ЭЭГ может назначаться даже маленьким детям и беременным.

Подготовка и проведение процедуры

Подготовка проводится следующим образом:

- Перед ЭЭГ нужно проинформировать специалиста о принимаемых медикаментах. Противосудорожные средства, транквилизаторы за 2-3 дня до процедуры отменяются, поскольку они в состоянии повлиять на ее результат.

- Накануне и в день проведения электроэнцефалографии запрещено принимать алкоголь, пить кофе, чай, какао, есть шоколадные изделия.

- Перед выполнением манипуляции понадобится снять украшения из металла (серьги, заколки, пирсинг).

- Волосы нужно вымыть, кожные покровы должны быть чистыми и неповрежденными. Дреды, косы желательно распустить. Лак для волос и пену для укладки лучше не применять.

- Перед процедурой нужно плотно поесть.

- Если электроэнцефалография проводится в фазе сна, то в течение 1-1,5 сутки перед выполнением процедуры пациенту желательно пребывать в бодрствующем состоянии.

Варианты проведения ЭЭГ: в период бодрствования, сна, а также с лишением ночного сна. Диагностика обычно выполняется днем. Длится обследование около часа. Человек заходит в лишенную яркого освещения, звукоизолированную комнату. Ему одевают шапочку с закрепленными датчиками или фиксируют на коже головы электроды (примерно 21).

Пациент садится на стул или опускается на кушетку. В комнате обследуемый может остаться в одиночестве, а связь с врачом будет осуществляться через микрофон и камеру. Электроды заполняют электропроводящим веществом, соединяют с электроэнцефалографом. Получаемый сигнал отражается в виде волнистых линий.

Несколько раз в начале манипуляции пациенту предлагают поморгать, чтобы проследить за характером изменений на электроэнцефалограмме. Остальное время глаза закрыты. Зарегистрированные колебания – это мозговые волны. Они бывают разной частоты и амплитуды, отличаются по форме. Врачи выделяют несколько типов волн. Каждый из них связан с состоянием, в котором пребывает человек:

- у бодрствующего пациента фиксируются бета-волны;

- во время отдыха учитываются альфа-волны;

- во сне регистрируются дельта-волны,

- тета-волны возникают при дремоте.

Для обнаружения скрытых патологий назначают гипервентиляцию, стробоскопическую стимуляцию. Если появляется необходимость отлучиться по естественным потребностям или изменить положение тела, то человек сообщает об этом, и диагностика приостанавливается.

Ценность исследования ЭЭГ

Этот способ диагностики позволяет выявить и зафиксировать очаги активности нейронов. Важным аспектом применения электроэнцефалографии является определение той или иной формы патологии, возможность слежения за динамикой развития и улучшений, выбора медикаментов и дозировки.

Ценность метода заключается в том, что болезненные изменения можно установить в промежутках между припадками.

Если аномалии присутствуют, то аппарат регистрирует пики и волны, специфичные для ее определенных форм графоэлементы. Таким образом, появление на энцефалограмме вспышек активности, пиков и волн большой амплитуды свидетельствуют о болезненном состоянии, однако для утверждения диагноза их недостаточно. Поскольку такие изменения могут отмечаться при онкологии, после перенесенного инсульта, при расстройстве сна, энцефалопатии.

Поэтому обследование является лишь составной частью комплексной диагностики.

Для каждой формы характерны места локализации волн и пиков. Так, при роландической они концентрируются в центрально-височных долях, с противоположной стороны от проявленных судорог.

При ночной форме очаг локализации сосредоточен в лобной доле.

Показанием к проведению электроэнцефалографии является:

- Наличие судороги и характерных припадков.

- Перенесенные нейроинфекции для выявления возможных осложнений.

- Сосудистые поражения ГМ.

- После ЧМТ – ушибов, сотрясений мозга.

- С целью оценки воздействия нейротоксинов.

- При онкологии, когда затронута ЦНС.

- Различного рода расстройства психики.

- Для контроля терапии противосудорожными препаратами, коррекции дозировки.

- У детей – дисфункция мозговых структур.

- У пожилых – болезнь Альцгеймера, деменция, Паркинсон.

- Коматозное состояние.

- Определение доз наркоза перед проведением хирургической операции.

- Энцефалопатии.

Кроме того, подлежат обследованию все действующие и будущие водители, которые проходят медицинское освидетельствование. А также призывники, у которых в анамнезе имеется судорожный синдром. Обследование данных категорий людей исключает возможность обмануть врача, чтобы получить освобождение от службы в армии или приобрести водительские права при наличии заболевания.

В некоторых случаях электроэнцефалограмму проводят, чтобы констатировать гибель существенной части нервных клеток мозга.

Симптомы эпилептиформной активности

Эпилепсия – это тяжелая болезнь, которая проявляется наступлением двух или нескольких эпилептических припадков. Эпилептическим приступом называется состояние короткого, неспровоцированного стереотипного нарушения в сознании, поведении, эмоциях, моторных или сенсорных функциях.

Клиническая картина этого состояния неким образом может быть связана с разрядом при избыточном количестве нейронов в коре мозга, что имеет большое значение при определении ЭЭГ в эпилептологичесских исследованиях. Для уточнения формы эпилепсии обязательно необходимо описать характерную для данной формы картину ЭЭГ. Эпилептиформную активность можно наблюдать, когда у больного не отмечается приступ, и она имеет ряд отличий на ЭЭГ в сравнении с энцефалограммой при нормальном состоянии.

Точным признаком эпилепсии является наличие разрядов эпилептиформной активности и шаблоны эпилептического припадка. Кроме этого, отмечаются вспышки L-, ?-, ?-, и тета-активности высокой амплитуды, но отдельно оценивать их не стоит, так как без определения полной клинической картины, эти вспышки не считаются доказательством эпилепсии.

Чтобы определить на ЭЭГ наличие патологической активности, используют раздражители, которые провоцирую приступ – это световая ритмическая стимуляция, гипервентиляция и другие. Если проводить регистрацию на протяжении длительного времени, особенно во время сна, можно определить эпилептиформные разряды и паттерны припадка эпилепсии. Эпилептиформную активность можно наблюдать не только у больных эпилепсией, а у некоторых эпилептиков наоборот — эта активность не регистрируется.

Кроме обнаружения эпилепсии ЭЭГ используют для того, чтобы определить форму эпилептического заболевания, в дальнейшем сделать правильный выбор препаратов и назначить эффективное лечение. ЭЭГ дает возможность практически точно назначить дозировку лекарства и предсказать появление побочных эффектов при возникновении новой патологической активности.

Эпилептиформную активность, так же как и эпилептический припадок не всегда можно зарегистрировать на ЭЭГ. Иногда ее наблюдают в то время, когда больной спит, иногда ее провоцируют определённые жизненные ситуации или формы активности пациента. Исходя из этого, надёжная диагностика эпилепсии находится в прямопропорциональной зависимости от длительности регистрации ЭЭГ, когда обследуемый пребывает спокойном состоянии и может вести себя свободно. Для этого используют специальную портативную систему, которая может вести запись на протяжении 12-24 часов, а обследуемый чувствует себя более комфортно.

В состав регистрирующей системы входит эластичная шапочка с вмонтированными в неё электродами, которые позволяют длительное время получать качественную ЭЭГ. Электрическую активность мозга регистрируют флеш-карты, которые можно поместить в удобную сумку. Обследуемый может заниматься своими бытовыми делами, находиться в расслабленном и спокойном состоянии. Когда запись информации с флеш-карты переводят в регистрирующую систему компьютера, ее пересматривают, анализируют, и сохраняют для дальнейшей возможности распечатать данные. Потом электроэнцефалограмму обрабатывают как обычную ЭЭГ.

Для получения более надёжной информации пользуются ЭЭГ-видеомониторингом – программой, которая одновременно регистрирует ЭЭГ и записывает видео с пациентом во время приступа.

Этим методом пользуются, когда обычная ЭЭГ не дает возможности определить вид, форму эпилепсии и эпилептиформной активности, чтобы осуществить дифференциальную диагностику эпилептического и неэпилептического приступа, уточнить цель операции при хирургическом вмешательстве, диагноз эпилептического расстройства, связанного с эпилептиформной активностью спящего, чтобы проконтролировать правильная ли и доза препарата была назначена, нет ли побочного эффекта терапевтического лечения.

Категории

АллергологАнестезиолог-реаниматологВенерологГастроэнтерологГематологГенетикГепатологГинекологГомеопатДерматологДетский гастроэнтерологДетский гинекологДетский дерматологДетский инфекционистДетский кардиологДетский лорДетский неврологДетский нефрологДетский офтальмологДетский психологДетский пульмонологДетский ревматологДетский урологДетский хирургДетский эндокринологДиетологИммунологИнфекционистКардиологКлинический психологКосметологЛогопедЛорМаммологМедицинский юристНаркологНевропатологНейрохирургНефрологНутрициологОнкологОнкоурологОртопед-травматологОфтальмологПаразитологПедиатрПластический хирургПроктологПсихиатрПсихологПульмонологРевматологРентгенологРепродуктологСексолог-АндрологСтоматологТерапевтТрихологУрологФармацевтФизиотерапевтФитотерапевтФлебологФтизиатрХирургЭндокринолог

3.1. Доброкачественная эпилепсия детского возраста с центрально-височными спайками (роландическая эпилепсия)

Общая характеристика

Роландическая эпилепсия — одна из форм идиопатической локально обусловленной эпилепсии детского возраста, проявляющаяся преимущественно ночными короткими гемифациальными моторными приступами и имеющая благоприятный прогноз.

Роландическая эпилепсия проявляется в возрасте 2–14 лет. Приступы могут быть парциальными и вторично-генерализованными. Большинство парциальных приступов являются моторными. Типичные приступы, возникающие как в состоянии бодрствования, но все чаще во время сна (преимущественно первая половина ночи), протекают обычно при сохранном сознании и начинаются с соматосенсорной ауры, характеризующейся парестезией щеки, мышц глотки и гортани, ощущением булавочных уколов, онемения в щеке, деснах, языке на стороне, противоположной фокусу. Затем появляются моторные феномены в виде односторонних гемифациальных (с вовлечением лицевой мускулатуры) клонических или тонико-клонических судорог, которые могут распространяться на гомолатеральную руку (фацио-брахиальные приступы) и ногу (унилатеральные приступы).

В начале приступа или в процессе его развития возникают затруднения речи, выражающиеся в полной невозможности говорить или произносить отдельные звуки. Наряду с анартрией отмечается гиперсаливация, характеризющаяся обильной продукцией и выделением изо рта слюны, что способствует возникновению хлюпающих, хрюкающих звуков.

Длительность приступов, как правило, не более 2–3 мин, частота в среднем — 2–6 раз в год .

При роландической эпилепсии в единичных случаях возможно развитие эпилептического статуса .

Для больных с роландической эпилепсии характерен нормальный интеллект и неврологический статус, хотя ряд современных исследователей все же указывают на наличие у таких детей нейропсихологической недостаточности .

Ряд авторов отмечают возможность возникновения при роландической эпилепсии приступов, характеризующихся болями в животе, головокружением, зрительными феноменами (вспышки света, слепота, мелькание предметов перед глазами), которые обычно отмечаются у детей моложе 5 лет; сложных парциальных приступов или типичных абсансов .

К атипичной роландической эпилепсии (синдром псевдоленнокса) относят группу больных в возрасте 2–8 лет, у которых отмечаются простые парциальные гемифациальные и гемиклонические ночные приступы, сочетающиеся с миоклонически-астатическими, атоническими пароксизмами и в ряде случаев с абсансами , но никогда в отличие от истинного синдрома Леннокса-Гасто не бывает тонических судорог . Частота приступов обычно высокая. До дебютирования приступов у детей не отмечается нарушений в нервно-психическом развитии.

Электроэнцефалографические паттерны

Приступная и межприступная ЭЭГ у больных с роландической эпилепсией характеризуется нормальной основной активностью и обычно дифазными спайками, за которыми следует медленная волна. Спайки или острые волны появляются одиночно или группами в средне-височной и центральной области или височно-центрально-теменной области . Они могут наблюдаться как унилатерально (обычно контралатерально гемифациальным приступам), так и билатерально (синхронно или асинхронно). «Роландические» комплексы обычно наиболее отчетливо выражены при открытых глазах (рис. 3.1).

В ряде случаев на ЭЭГ регистрируются генерализованные комплексы «спайк-волна», типичные для абсансов. Острые волны также могут располагаться в затылочной области . Также во время ночного приступа на ЭЭГ может регистрироваться низкоамплитудная быстрая активность в центрально-височной области, переходящая в роландические комплексы с распространением на всю гемисферу и с последующей генерализацией .

При атипичной роландической эпилепсии (синдром псевдоленнокса) фоновая ЭЭГ не изменена либо слегка замедлена и дизорганизована (рис. 3.2а), в ряде случаев, преимущественно в лобных отделах. Типичные роландические спайки могут сочетаться с медленными комплексами «острая-медленная волна», характерными для синдрома Леннокса-Гасто, или нерегулярной диффузной пик-волновой активностью частотой около 2,5 кол./с и амплитудным региональным преобладанием в лобных отделах; могут определяться фокальные спайки или медленные волны в центрально-височной области или центрально-височно-теменной области (рис. 3.2б).

В приступной ЭЭГ может отмечаться асинхронное появление разрядов высокоамплитудных нерегулярных диффузных комплексов «пик-волна» или «острая-медленная волна» частотой 1.5–4 кол./с длительностью 3–10 с, синхронно с пароксизмом атипичных абсансов .

Медицинское обследования при эпилепсии

Полное медицинское обследование при таком заболевании, как эпилепсия, заключается в сборе информации о характере жизни больного, о поэтапном развитии болезни и, самое важное, в сборе очень подробного описания приступов и состояний, предшествующих им. Источниками информации являются сами больные и очевидцы приступов. В том случае, если эпилептические приступы возникают у ребенка, врача всегда интересует течение беременности у матери, а также родов

В том случае, если эпилептические приступы возникают у ребенка, врача всегда интересует течение беременности у матери, а также родов

Источниками информации являются сами больные и очевидцы приступов. В том случае, если эпилептические приступы возникают у ребенка, врача всегда интересует течение беременности у матери, а также родов.

При эпилепсии обязательно проводится общее медицинское и неврологическое обследования, а также электроэнцефалография. К применяемым специальным неврологическим инструментам исследования можно отнести ядерно-магниторезонансную томографию, компьютерную томографию.

Главная задача любого обследования заключается в выявлении текущих сопутствующих заболеваний организма больного или заболеваний головного мозга, так как они могут служить причиной возникновения эпилептических приступов.

Электроэнцефалография (её часто называют по соответствующей аббревиатуре — ЭЭГ) — метод регистрации электрической активности определенных клеток головного мозга больного.

ЭЭГ является самым важным исследованием при диагностике эпилепсии. Оно проводится непосредственно после появления первых эпилептических приступов. На ЭЭГ при эпилепсии проявляются специфические изменения (так называемая эпилептическая активность). Данные изменения выражены в виде островолновых разрядов и пиков более высокой, чем обычные волны, амплитуды.

При генерализованных эпилептических приступах на ЭЭГ всегда отмечаются группы генерализованных пик-волновых комплексов во всех областях головного мозга.

При эпилепсии очаговой подобные изменения появляются лишь на определенных участках головного мозга.

Специалист- эпилептолог на основании полученных данных ЭЭГ сможет установить характер изменений, произошедших в головном мозге, выяснить тип эпилептических приступов, а затем определить, препараты какого типа будут предпочтительны для адекватного лечения.

Также ЭЭГ помогает осуществлять контроль за эффективностью назначенного лечения (что особенно значимо при абсансах).

Компьютерная томография (общераспространенное название — КТ) – метод исследования головного мозга при помощи радиоактивного (т.е. рентгеновского) излучения. При КТ-исследовании проводят серию снимков головного мозга в нескольких плоскостях, что позволяет врачу получить изображение головного мозга во всех трех измерениях, что отличается от обычной рентгенографии.

КТ выявляет структурные изменения в мозге (а именно, гидроцефалии, опухоли, атрофии, кальцификаты, кисты). Но при этом данные компьютерной томографии могут не быть информативно значимыми при отдельных некоторых видах эпилептических приступов, в частности:

- при любых эпилептических приступах, возникающих на протяжении довольно длительного периода времени, что характерно, главным образом, для детей;

- при генерализованных эпилептических приступах, когда отсутствуют очаговые изменения на ЭЭГ и нет указаний поражения мозга при проводимо параллельно неврологическом обследовании.

МРТ (Магнитно-резонансная томография) – еще один способ медицинского обследования организма больного при эпилепсии. Это один из точнейших методов диагностики возможных структурных изменений в мозге больного.

Эпилептиформная активность на ЭЭГ: изменения, характерные для эпилепсии

Электроэнцефалография позволяет изменять биоэлектрическую активность нервных клеток головного мозга и фиксировать болезненные преобразования, обусловленных появлением в голове очагов эпилептической активности. Сегодня ЭЭГ – единственный результативный способ точного определения состояния нейронов. Ниже приводится информация о том, что показывает ЭЭГ при эпилепсии.

Точными признаками заболевания считаются разряды и паттерны приступа. Для расстройства свойственны высокоамплитудные вспышки с различной активностью. Сами по себе они не являются доказательством развития эпилепсии и определяются в контексте клинической картины.

Кроме диагностирования эпилепсии, ЭЭГ отображает значимую роль в выявлении формы болезни. Это обуславливает прогноз развития расстройства и выбор подходящих лекарств. ЭЭГ дает возможность определить нужное количество препаратов по оценке снижения эпилептической активности и предусмотреть побочные действия по возникновению дополнительной патологической активности.

Для определения эпилептоформной активности на ЭЭГ применяют световую ритмическую стимуляцию, гипервентиляцию и другие способы воздействия, с учетом информации о факторах, провоцирующих припадки. Продолжительная регистрация во время сна позволяет определить эпилептоформные импульсы и паттерны, относящиеся к приступам. Диагноз определяется по характерной биоэлектрической активности нейронов.

Понятие «эпилептическая активность»

Данный термин применяется в двух случаях:

- Регистрация эпилептиформных феноменов на ЭЭГ во время приступа (паттерн психомоторного припадка или продолжающийся полиспайк). Активность может и не содержать паттернов припадка эпилепсии.

- В случае четкого графика активности. Может быть записан вне приступа.

Связь с эпилептическими припадками могут иметь наследственные ЭЭГ-паттерны. Некоторые специфические комбинации имеют разные эпилептические синдромы.

Наличие на ЭЭГ эпилептиформной активности и паттернов эпилептического припадка, высокоамплитудные вспышки активности (более 150 мкВ) – важные признаки наличия эпилепсии.

ЭЭГ-паттерны

Причины возникновения болезни

Спровоцировать неврологическое расстройство могут множество факторов. Основными причинами, которые могут привести к эпилептическим припадкам, являются:

- генетическая предрасположенность, обусловленная наследственной патологией;

- вирусные и нейроинфекции, поражающие мозг (менингиты, миелит, энцефалит, арахноидит и пр.);

- поражение мозга вследствие токсического отравления;

- нарушение кровообращения, внутреннее кровоизлияние (инсульт);

- черепно-мозговая травма, сотрясение, механическое повреждение;

- родовая травма, сложные роды;

- метаболические нарушения ярко выраженного характера;

- опухолевые образования, онкология;

- состояние лихорадки.

С помощью МРТ и ЭЭГ можно поставить диагноз эпилепсия, выявив множественные признаки болезни. Однако, нужно учитывать, что эти же проявления могут свидетельствовать о наличие других патологических процессов.

Ээг паттерны в клинической эпилептологии

Наиболее изученные паттерны:

- фокальные доброкачественные острые волны (ФОВ);

- фотопароксизмальная реакция (ФПР);

- генерализованные спайк-волны (во время гипервентиляции и в покое).

ФОВ чаще регистрируется в детском возрасте, в периоде между 4 и 10 годами, а ФПР у детей до 15-16 лет.

При ФОВ наблюдаются следующие негативные отклонения:

- отставание в умственном развитии;

- фебрильные судороги;

- развитие роландической эпилепсии;

- парциальная эпилепсия;

- расстройства психики;

- нарушения речи;

- различные функциональные расстройства.

Развивается примерно у 9%.

При наличии ФПР выявляются:

- фотогенная эпилепсия;

- симптоматическая парциальная эпилепсия;

- идиопатическая парциальная эпилепсия;

- фебрильные судороги.

ФПР наблюдается также при мигренях, головокружениях, синкопе, анорексии.

Генерализованные спайк-волны

Частота ГСВ наблюдается у детей до 16 лет. У здоровых детей встречаются тоже очень часто, примерно в 3% случаев в возрасте до 8 лет.

Ассоциируются с первично генерализованными идиопатическими эпилептическими состояниями, например: синдром Говерса-Гопкинса или Герпина-Янца, пикнолепсия Кальпа.

3.2. Доброкачественная эпилепсия детского возраста с затылочными пароксизмами

Общая характеристика

Доброкачественная эпилепсия детского возраста с затылочными пароксизмами — одна из форм идиопатической локально обусловленной эпилепсии детского возраста, характеризующаяся приступами, протекающими преимущественно в виде пароксизмов зрительных нарушений и нередко заканчивающимися мигренозной головной болью. Возраст проявления заболевания варьирует от 1 до 17 лет.

Доброкачественная затылочная эпилепсия с ранним дебютом возникает у детей до 7 лет и характеризуется редкими, преимущественно ночными пароксизмами. Приступ, как правило, начинается с рвоты, тонической девиации глазных яблок в сторону и нарушения сознания. В ряде случаев наблюдается переход в гемиконвульсии или генерализованный тонико-клонический приступ . Продолжительность приступов варьирует от нескольких минут до нескольких часов. У этих больных может наблюдаться статус парциальных приступов .

Доброкачественная затылочная эпилепсия с поздним дебютом проявляется у детей 3–17 лет и характеризуется зрительными феноменами (переходящие нарушения зрения, амавроз, элементарные зрительные галлюцинации (мелькание светящихся предметов, фигур, вспышки света перед глазами), сложные (сценоподобные) галлюцинации) и «незрительными» симптомами (гемиклонические судороги, генерализованные тонико-клонические судороги, автоматизмы, дисфазия, дизестезия, версивные движения). Приступы преимущественно возникают в дневное время и протекают, как правило, при сохранном сознании. В постприступном состоянии может отмечаться диффузная или мигренеподобная головная боль, иногда сопровождающаяся тошнотой и рвотой .

Для больных с этой формой эпилепсии характерны нормальный интеллект и нервно-психическое развитие .

Электроэнцефалографические паттерны

Межприступная ЭЭГ характеризуется нормальной основной активностью и наличием высокоамплитудных моно- или билатеральных спайков, острых волн, комплексов «острая-медленная волна», в том числе имеющих морфологию «роландических», или медленных волн в затылочной или задневисочной областях . Характерным является то, что патологические ЭЭГ-паттерны, как правило, появляются при закрытых глазах и исчезают, когда глаза открыты .

Затылочная эпилептиформная активность может сочетаться с генерализованными билатеральными комплексами «спайк-волна», «полиспайк-волна» . Иногда эпилептиформная активность при этой форме эпилепсии может быть представлена короткими генерализованными разрядами пик-волновых комплексов частотой 3 кол./с, либо имеет локализацию в лобных, центрально-височных центрально-теменно-височных отведениях (рис. 3.3). Также межприступная ЭЭГ может не нести изменений .

Приступная ЭЭГ может характеризоваться унилатеральной медленной активностью, перемежающейся пиками .

При затылочной эпилепсии с ранним дебютом ЭЭГ во время приступа представлена высокоамплитудными острыми волнами и медленными комплексами «острая-медленная волна» в одном из задних отведений с последующим диффузным распределением .

При затылочной эпилепсии с поздним дебютом на ЭЭГ во время приступа возникает ритмичная быстрая активность в затылочных отведениях с последующим увеличением ее амплитуды и снижением частоты без постприступного замедления , могут отмечаться генерализованные медленные комплексы «острая-медленная волна .

Показания и противопоказания

У процедуры нет абсолютных противопоказаний. Электроэнцефалография не выполняется, если на коже головы имеются открытые раны или высыпания. Исследование можно делать детям и беременным, однако проводится оно в этом случае без функциональных проб.

Показания для электроэнцефалографии:

- черепно-мозговые травмы;

- эпилепсия;

- судорожные припадки;

- потери сознания, панические атаки, головокружения, головные боли;

- изменение сна (ночные пробуждения, бессонница);

-

печеночная энцефалопатия;

- задержка развития речи;

- диэнцефальный синдром;

- энцефалиты, менингиты;

- подозрение на наличие опухоли;

- оценка глубины наркоза в случае оперативного вмешательства;

- подтверждение смерти мозга;

- вегето-сосудистая дистония;

- выявленные на УЗИ патологии сосудов головы и шеи;

- заикание;

- аутизм.

ЭЭГ показана людям с частыми головными болями, страдающим судорогами, утратой сознания, имеющим тики, нарушения сна, алалию, дислексию, дисграфию, дизартрию. В выполнении обследования всегда нуждаются малыши, появившиеся на свет в результате осложненных родов.

Детям до года электроэнцефалографию проводят только в состоянии сна. Малышам постарше процедуру можно выполнять днем. Для этого ребенка усаживают на стул или укладывают на кушетку, на голову одевают шапочку с датчиками или закрепляют на коже головы электроды (примерно 12).

Электроэнцефалограмма у детей

Должны быть охвачены лобные, теменные, височные, затылочные доли головного мозга

Это важно для установления локализации эпиактивных зон. Далее специалист выполняет необходимые манипуляции

Родителям нужно объяснить ребенку, что процедура безболезненна. Перед обследованием малыша необходимо его покормить и успокоить. Волосы понадобится вымыть, металлические украшения снять, косы заплетать не нужно. Разрешается иметь при себе любимую игрушку.