Пищеварительная система

Содержание:

Строение и функции слюнных желез.

Слюнные

железы

Различают

малые и большие слюнные

железы.

Малые слюнные железы (губные,

щечные, молярные, язычные и небные)

расположены в слизистой оболочке полости

рта. По характеру выделяемого секрета

малые слюнные железы разделяют

на серозные, слизистые и смешанные.

К

большим слюнным

железам относятся

парные околоушные, поднижнечелюстные

(подчелюстные) и подъязычные. Самыми

крупными из них являются

околоушные.

Они состоят из двух частей: передней

(поверхностной) и задней (глубокой).

Поверхностная часть, расположенная в

околоушно-жевательной области на ветви

нижней челюсти и жевательной мышце,

может образовывать два отростка, из

которых верхний прилежит к хрящевому

отделу наружного слухового прохода, а

передний находится на наружной поверхности

жевательной мышцы. Глубокая часть

околоушной железы лежит в зачелюстной

ямке и может формировать глоточный

отросток, идущий к боковой стенке глотки,

и нижний, направляющийся к поднижнечелюстной

слюнной железе. Околоушная слюнная

железа покрыта фасциальной капсулой.

Околоушную железу снабжают кровью ветви

поверхностной височной артерии. Венозная

кровь собирается в занижнечелюстную

вену. Лимфа оттекает в околоушные

лимфатические узлы. Иннервацию

осуществляют нервные волокна из

ушно-височного нерва и симпатические

волокна по ходу питающих железу артерий.

Поднижнечелюстная слюнная

железа располагается в поднижнечелюстном

клетчаточном пространстве в пределах

поднижнечелюстного треугольника.

Верхняя часть заднего края этой железы

прилегает к околоушной железе, от которой

она отделена фасциальной капсулой,

образующей как бы фасциальный футляр

поднижнечелюстной железы. Железа

формирует передний отросток, который

вклинивается между челюстно-подъязычной

и подьязычно-язычной мышцами. Выводной

проток железы, начинаясь от переднего

отростка, открывается на подъязычном

сосочке вместе с выводным протоком

подъязычной железы Поднижнечелюстная

железа снабжается кровью от лицевой

артерии. По одноименным венам осуществляется

венозный отток. Лимфа собирается в

поднижнечелюстные лимфатические узлы.

Иннервируется железа из поднижнечелюстного

нервного узла и симпатическими волокнами,

проходящими по артериям.

Подъязычная

С. ж покрыта фасциальной капсулой и

располагается в области подъязычной

складки под слизистой оболочкой дна

полости рта на верхней поверхности

челюстно-подъязычной мышцы. Иногда она

имеет нижний отросток, который может

достигать поднижнечелюстного треугольника.

Железа имеет большой и малые подъязычные

протоки, открывающиеся соответственно

на подъязычном сосочке и по ходу

подъязычной складки. Кровоснабжение

осуществляется ветвями язычной и лицевой

артерии. Венозная кровь собирается в

подъязычную вену. Отток лимфы происходит

в поднижнечелюстные лимфатические

узлы. иннервация — за счет ветвей

поднижнечелюстного и подъязычного

нервных узлов, а также верхнего шейного

узла симпатического ствола.

Основной

функцией слюнных

желез является

выделение секрета, который. смешиваясь

в полости рта, образует слюну,

обладающую свойствами, благодаря которым

она принимает участие в формировании

пищевого комка, начальном переваривании

пищи и других процессах. Имеются указания

на инкреторную функцию слюнных

желез и их связь с железами внутренней

секреции.

Методы

исследования.

Наряду с опросом больного, осмотром и

пальпацией области поражения используют

и специальные методы. Зондирование

протоков позволяет определить сужение

или заращение протока, иногда слюнный

камень. С помощью сиалометрии (измерение

количества секрета слюнной железы в

единицу времени) можно выявить гипо- и

гиперсаливацию. Исследование проводят

путем сбора секрета до и после применения

стимуляторов — пилокарпина (внутрь),

аскорбиновой кислоты или сахара (на

язык). Используют цитологическое

исследование секрета. При неизмененной

секреции в мазках определяются единичные

клетки плоского и цилиндрического

эпителия; по появлению лейкоцитов,

макрофагов, измененных клеток слюнных

желез можно судить о характере и

степени воспаления. Объемные процессы,

склерозирование тканей железы выявляют

с помощью ультразвукового исследования

(см. Ультразвуковая

диагностика),

а также сцинтиграфии и

радионуклидного сканирования.

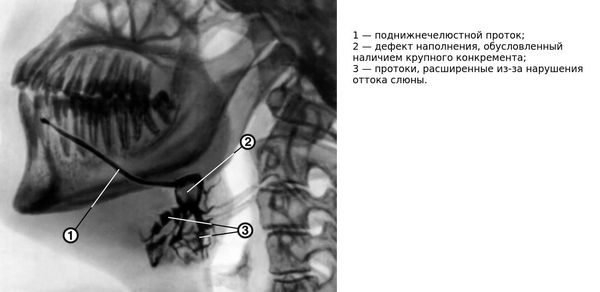

Рентгенографию слюнных желез с

применением рентгеноконтрастных веществ

(сиалографию и

пантомосиалографию) используют для

определения формы и стадии хронического

воспалительного процесса, обнаружения

конкрементов и опухоли Высокоинформативна

компьютерная томография.

Диагностика сиалолитиаза

При появлении вышеперечисленных симптомов или подозрении на сиалолитиаз следует обратиться к стоматологу или терапевту

Важное значение имеет внешний осмотр, он помогает оценить размеры слюнных желёз и сравнить их с нормой. Далее проводится пальпация, в ходе которой могут обнаружиться конкременты, а также определяется болезненность и плотность железы

Подтверждение диагноза проводится с помощью рентгенологического исследования. К сожалению, этот метод малоэффективен для конкрементов небольшой плотности, поскольку они не отображаются на снимке. Дополнительно применяется сиалография — рентген слюнной железы с контрастным веществом. Препараты, содержащие йод, заполняют протоки железы и благодаря контрастности отображают строение протоков и наличие в них инородных тел. Конкременты на снимке выглядят как пустые участки. Данное исследование помогает определить состояние железы и дальнейшую тактику её лечения.

Для диагностики также используют ультразвуковое сканирование — этот метод помогает узнать точное местонахождение камня для его удаления. Показанием к УЗИ является расположение камней в глубине протоков. Также возможно применение компьютерной томографии слюнных желёз и биохимического анализа слюны.

Крайне важна правильная дифференциальная диагностика — необходимо отличить сиалолитиаз от флеболитов и гнойного абсцесса, опухолей, флегмоны, воспаления лимфатических узлов

Поскольку вылечить заболевание на ранней стадии гораздо легче, чем на запущенной, очень важно своевременно обратиться к врачу

Диагностика сиалоаденита

Диагностические мероприятия заболеваний слюнных желез можно разделить на клинические, лабораторные и аппаратные.

Клинические методы представляют из себя сбор жалоб, анамнеза (истории болезни), а также непосредственный осмотр пациента.

В ходе расспроса выясняются жалобы пациента, уточняется время их возникновения, характер, интенсивность боли, влияние этих симптомов на качество жизни, наличие рецидивов и ремиссий, их продолжительность. Отдельно стоит остановиться на вопросах о наличии или отсутствии соматических и инфекционных заболеваний — иногда они могут являться причиной или отягчающим фактором течения сиалоаденита. Стоит уточнить, были ли подобные состояния у родителей и родственников.

В ходе клинического осмотра доктор обращает внимание на наличие отёка и асимметрии лица, размеры, консистенцию, форму и рельеф поражённой и здоровой слюнной железы. Указанные данные во многом зависят от первичности заболевания, наличия рецидивов и характера проведённого лечения или же его отсутствия

Чем больше было рецидивов, тем железа более склерозирована, что негативно влияет на её функционирование. В полости рта стоит обратить внимание на устье выводного протока, а также изучить сам выводной проток (по возможности) на наличие камней слюнных желёз и иных патологических изменений

Важно установить, имеется ли выделение слюны. Для этого проводится массаж ткани железы, после чего оценивается количество слюны, её цвет и консистенция

Лабораторные методы диагностики обязательны при подозрении на сиалоаденит. Исследуются кровь, моча и сама слюна. В общем анализе крови можно обнаружить лейкоцитоз (повышенный уровень лейкоцитов) — первичный признак воспаления

В биохимии крови особое внимание стоит уделить показателям глюкозы крови, в моче — количеству солей. В слюне можно обнаружить большое количество лейкоцитов, содержание примесей и гноя, возможно наличие бактерий, песка

Физико-химическим показателям слюны уделяется отдельное внимание .

К одним из первых аппаратных методов диагностики при заболеваниях слюнных желёз можно отнести рентгенограмму железы — сиалографию. Она позволяет определить наличие камней в толще и выводном протоке железы. Позднее появилась сиалография с контрастированием, при помощи которой можно обнаружить не только камни, но и выявить сужение просвета выводного протока, наличие кист и других новообразований, препятствующих нормальному функционированию железы.

Наиболее современным методом сиалограммы является дигитальная динамическая сиалография, по средствам которой удаётся исключить наложение костных компонентов челюстей, визуализировать мягкотканый компонент железы и оценить ток слюны по протоку. Помимо прочего, она в разы снижает лучевую нагрузку на пациента.

Компьютерная и магнитно-резонансная сиалотомография информативны при наличии небольших инородных тел (камней) в выводном протоке и самой железе.

Метод сиалосонографии (УЗИ) даёт достаточно полное представление о структуре железы. С его помощью можно без труда выявить склеротические изменения тканей, инородные тела, оценить их количество, плотность, размеры, а также исключить наличие новообразований.

Термосиалография даёт возможность изучить в динамике изменение температуры железы. Это позволяет оценить эффективность проводимого лечения.

Биопсия слюнной железы под УЗ-контролем — довольно распространённый метод диагностики. Он особенно эффективен при наличии полостей (кист) в толще железистой ткани .

В настоящее время как во всем мире, так и в России широко распространён наиболее малоинвазивный и информативный метод диагностики поражений слюнных желёз — сиалоэндоскопия. Современные аппараты помогают визуализировать не только выводные и внутрижелезистые протоки, но и протоковую систуму, вплоть до протоков 2-3 порядка, иногда даже удаётся исследовать протоки 4-5 порядков.

Наличие второго рабочего канала в корпусе эндоскопа позволяет не только визуализировать, но и проводить промывание, расширение протока, при необходимости возможен забор биопсийного материала. С помощью эндоскопа можно оценить цвет стенок выводного протока, их эластичность, обнаружить причины, затрудняющие нормальный ток слюны по протокам — камни, слизистые пробки, полипы, новообразования, участки сужения просвета протока. Также благодаря эндоскопической поддержке во время операции можно не только получить полную картину проблемы, но и устранить её с минимальным вмешательством.

Патология

Патол, процессы в П. ж. сходны с таковыми при поражении других слюнных желез. На патол, состояние железы указывает увеличение подъязычных складок, болезненных при остром воспалении, безболезненных при хроническом, плотной консистенции при опухоли и мягкой консистенции при кистах П. ж.

Повреждения П. ж. встречаются относительно редко. При огнестрельном ранении они, как правило, сочетаются с повреждениями костей лицевого черепа. Кроме того, встречаются случаи повреждения П. ж. диском в процессе препаровки зубов нижней челюсти под коронки, во время операции по поводу острых воспалительных процессов в подъязычной области, при удалении слюнного камня (см. Сиалолитиаз) из среднего или заднего отделов подчелюстного протока. Диагностировать повреждение железы можно при осмотре раны, в к-рой бывает хорошо видна железистая ткань. Больных беспокоит боль при разговоре, приеме пищи. В результате рубцевания раны отток секрета из протоков П. ж. может нарушаться, что ведет к возникновению ранулы — ретенционной кисты (см. Киста).

Заболевания П. ж. включают реактивно-дистрофические процессы, острое и хроническое воспаление, кисты, опухоли (см. Слюнные железы).

Реактивно-дистрофические заболевания обычно не являются изолированным поражением П. ж.: они развиваются при системном поражении слюнных и слезных желез — болезни Микулича (см. Микулича синдром), всех экскреторных желез — синдроме Шегрена (см. Шегрена синдром), а также при других аутоиммунных и эндокринных заболеваниях (см. Слюнные железы). П. ж. при этом увеличивается в размерах, уплотняется, в дальнейшем наблюдается снижение ее функции.

Рис. 2. Подъязычная область при остром воспалении подъязычных слюнных желез: подъязычные складки неравномерной толщины (указано стрелками), слизистая оболочка подъязычной области отечна.

Рис. 3. Подъязычная область при хроническом воспалении подъязычных слюнных желез: 1 — язык, 2 — уздечка языка, 3 — утолщенные, приподнятые подъязычные складки, 4 — бугристая поверхность правой подъязычной железы.

Воспаление П. ж. бывает острым и хроническим. Причиной острого могут быть вирусы эпидемического паротита при атипичном течении (см. Паротит эпидемический), гриппа (см.) и др. Заболевание начинается остро, сопровождается повышением температуры тела. Железа увеличена в размерах, при пальпации резко уплотнена, болезненна. Подъязычные складки при этом утолщены, слизистая оболочка полости рта отечна (рис. 2). Эти явления сохраняются 4—5 дней, затем инфильтрат медленно рассасывается, и состояние нормализуется. На 2—3-й день заболевания возможно развитие абсцесса. Лечение консервативное, в случае абсцесса — оперативное. Хрон, воспаление П. ж. наблюдается относительно редко, обычно бывает двусторонним и сочетается с поражением околоушных или подчелюстных слюнных желез (см. Околоушная железа, Подчелюстная железа). Клинически проявляется припухлостью П. ж. При отсутствии лечения железа медленно увеличивается, уплотняется, становится бугристой (рис. 3). Болезненность появляется лишь при обострении процесса. Лечение включает общие мероприятия, направленные на повышение резистентности организма, местно применяют новокаиновую блокаду. Кроме того, необходимо лечение сопутствующих заболеваний.

Наиболее частым патол, процессом в П. ж. является ретенционная киста, к-рая возникает при нарушении оттока секрета из П. ж. Оболочка кисты состоит из богатой кровеносными сосудами соединительной ткани, пучки к-рой проникают в соединительнотканные прослойки долек П. ж. В периферических отделах оболочки кисты располагаются вытянутые клетки типа фибробластов, очень редко на внутренней поверхности оболочки обнаруживаются один — два ряда клеток кубического или многорядного цилиндрического эпителия. Первый клин, симптом кисты — появление припухлости в подъязычной области (безболезненной, мягкой или упругоэластической консистенции), к-рая, медленно увеличиваясь, может распространиться в подчелюстную область. При истончении слизистой оболочки дна полости рта в подъязычной области может наступить самопроизвольное вскрытие кисты и ее опорожнение. В этом случае она уменьшается в размерах или вовсе не определяется, но спустя нек-рое время (недели, месяцы) вновь появляется и увеличивается. Лечение кисты — оперативное: проводят цистотомию (вскрытие кисты и опорожнение) или удаляют кисту вместе с П. ж.

Амилаза и мальтаза

Функция ферментов слюнных желез — это прежде всего выделение секретов для расщепления полисахаридов. Всего их насчитывается около пятидесяти. Ведущими из них являются амилаза и мальтаза.

Сложные углеводы еще называют сахарами. Но это совсем не означает, что они сладкие на вкус. Так, полисахаридами богата вся пища растительного происхождения. Но при их расщеплении ощущается сладкий вкус. Это явление связано с тем, что в ходе данного процесса образуются моносахариды, или простые сахара. Они и обладают сладостью.

Почему же растительная пища переваривается так быстро? Дело в том, что ферменты слюны начинают расщеплять углеводы уже в ротовой полости. А вот белки и углеводы распадаются на мономеры только лишь в желудке. Углеводы же попадают туда уже расщепленными и готовыми к всасыванию. Поэтому растительная пища значительно облегчает работу пищеварительной системы.

Свойства ферментов слюны в данное время широко используются в промышленности. К примеру, амилазу, которую содержат дрожжи, добавляют в хлебобулочные изделия для улучшения их качества. А их наличие в стиральных порошках обусловливает способность к быстрому расщеплению крахмала.

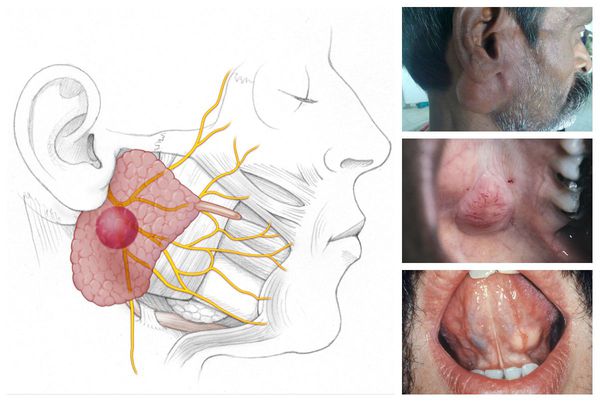

Симптомы аденолимфомы слюнной железы

Клиническая симптоматика данного заболевания в первую очередь заключается в наличии опухоли, которая чаще развивается, как односторонняя, она является смещаемой и не вызывает у пациентов жалоб на болезненность. Признаков вовлечения в процесс лицевого нерва тоже нет. Сама по себе опухоль нередко образована несколькими узлами, их плотность различная. Такие узлы возникают последовательно, либо симультанно. При таком темпе роста после удаления опухоли могут возникать рецидивы. Выделяемый в большом количестве секрет растягивает ткани новообразования, поэтому возникают болезненные или неприятные ощущения. Как правило, девяносто процентов больных, страдающих аденолимфомой слюнной железы, имеют жалобы на болезненность.

Иногда наблюдается парез мимических морщин. Подобное происходит, если имеет место метапластический вариант опухоли, для которого характерно вторичное воспаление и фиброз. Нередко больные отмечают, что изменение размеров опухоли наблюдается при приеме пищи. В среднем, до обращения к врачу период заболевания может составлять до двух лет. Особое значение имеет дифференциальный диагноз, опухоль следует дифференцировать с такими болезнями:

- Бранхиогенная киста

- Плеоморфная аденома

- Саркоидоз

- Неспецифический сиалоаденит

- Туберкулез

- Лимфосаркома

- Липома

Терапия опухолевого процесса осложняется, если присоединена вторичная инфекция, при этом затрудняется диагностика.

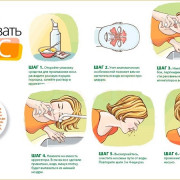

Лечение

При сиалоадените и паротите применяются различные методы лечения. В терапевтический курс включается медикаментозная терапия, направленная на устранение причин и симптомов болезни, физиотерапевтические процедуры, вспомогательные методы лечения.

Медикаментозное лечение

В терапевтических целях применяются такие средства:

Антибиотики. При бактериальной форме сиалоаденита назначаются антибиотики широкого спектра действия. Метод целесообразен исключительно при тяжелых формах патологии. В терапевтических целях используют препараты Стрептомицин и Бензилпенициллин.

.

.

Обезболивающие противовоспалительные средства. Применяется в целях симптоматической терапии. Пациентам могут назначаться препараты Парацетамол, Анальгин, Кетанов, Ибупрофен, Нимесулид, Солпадеин.

Местная терапия

Осуществляется при помощи растворов для полосканий, антисептических ополаскивателей для ротовой полости.

При лечении воспаления слюнных желез могут использоваться:

- Хлорофиллипт

- Фурацилин

- Хлоргексидин

- Триклозан

- Пероксид

- Ротокан

Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры используются как при остром, так и хроническом сиалоадените.

Процедуры для лечения:

- Гальванизация

- УВЧ-терапия

- Электрофорез

- Флюктуоризация

Вспомогательные методы

Инъекционные блокады применяются на начальных стадиях патологии. В околоушную подкожную клетчатку вводится 40-50 мл раствора новокаина в сочетании с пенициллином.

Инъекционные блокады применяются на начальных стадиях патологии. В околоушную подкожную клетчатку вводится 40-50 мл раствора новокаина в сочетании с пенициллином.

Для улучшения слюновыделения производятся инъекции пилокарпина.

Для снятия симптомов ставятся компрессы, содержащие диметилсульфоксид – сильнодействующее противовоспалительное средство.

Диетическое питание

При лечении сиалоаденита и паротита пациенту назначается диета, включающая продукты питания, усиливающие секрецию слюны. Пациентам рекомендуется употреблять кислые продукты, цитрусовые. Для устранения симптомов интоксикации советуют пить молоко, отвары из шиповника, соки, морсы, чаи.

В число рекомендованных продуктов также входят:

- Яблоки

- Жирная рыба

- Морская капуста

- Яйца

- Грецкие орехи

- Морковь

Из рациона советуют убрать пищу, содержащую большое количество сахара, а также копчености, консервы, острые продукты.

Народные методы

При лечении воспаления околоушной железы могут использоваться такие методы:

- Лечебный компресс. Для приготовления смешивают 1 стакан измельченного чистотела и 5 ложек цветков тысячелистника, пропускают смесь через мясорубку. Полученную смесь заливают 3 стаканами водки и настаивают 2 неделю. Полученную жидкость наносят на марлевую ткань и прикладывают к воспаленной области, сверху закрывают вощеной бумагой. Длительность процедуры – 20 минут. Повторять ежедневно по 1 разу.

- Мазь из дегтя. Для приготовления смешивается 1 ложка вазелина и 10 ложек березового дегтя. Компоненты смешивают до получения однородного вещества. Полученным лекарством мажут кожу в воспаленной области дважды в сутки.

- Солевой раствор. В стакан теплой воды добавляют по 0.5 ложек соли и соды. Жидкость размешивают и применяют для полоскания рта. Повторять процедуру раз в 2-3 часа.

- Масло с чесноком. Пол стакана растительного масла нужно вскипятить на паровой бане, после чего остудить и добавить 1 мелконарезанный чесночный зубчик. Смесь настоять 1 неделю, после чего процедить. Готовым лекарством смазывать рот в области воспаления.

- Отвар для примочек. В 1 л воды добавляют по 1 ложке аниса, семян льна и подорожника. Жидкость доводят до кипения, после чего варят на слабом огне 10 минут. Когда средство остынет, нужно намочить марлевую повязку и привязывать ее к больному месту на 2-3 часа несколько раз в день.

В целом, при лечении воспаления слюнной железы в околоушной области используется множество разнообразных методов.

Анатомия и местоположение

Слюнная железа околоушная имеет неправильную форму и серовато-розовый цвет. Она расположена в околоушно-жевательной части лица, сразу под кожей, книзу и спереди от ушной раковины. Таким образом, этот парный орган находится у заднего края мышцы жевательной, на боковой части нижней челюсти.

Сверху этот орган подходит к скуловой дуге, сзади — к отросткам височной кости (сосцевидным) и переднему краю ключично-грудино-сосцевидной мышцы, а снизу — к нижней челюсти (к ее углу).

Околоушная железа покрыта капсулой, которая называется «околоушно-жевательная фасция». Ее плотность неравномерна. В своем большинстве она плотная, однако имеет разрыхленные области, которые покрывают медиальную и верхнюю поверхности железы.

Рассматриваемая капсула вдается внутрь слюнного органа и делит его на доли. Таким образом, железа околоушная обладает дольчатым строением.

Осложнения сиалоаденита

Все осложнения сиалоаденитов можно разделить на несколько групп:

- Абсцедирование — образование гнойной полости в слюнной железе при присоединении пиогенной (гноеродной) микрофлоры.

- Склерозирование — замещение паренхимы железы соединительной тканью из-за периодических обострений сиалоаденита . Склерозированная железа не способна вырабатывать слюну, что обычно доставляет дискомфорт пациенту.

- Развитие доброкачественных опухолей — плеоморфной аденомы, миоэпителиомы, аденолимфомы, онкоцитомы.

- Развитие злокачественных опухолей — мукоэпидермоидного и аденокистозного рака, а также карциномы в плеоморфной аденоме.

В ряде случаев хроническое воспаление железистой ткани может преобразоваться с развитием доброкачественных и злокачественных опухолей. Однозначно утверждать о воспалительной природе опухолей не приходится, но и исключить воспаление как пусковой механизм их развития пока невозможно.

Доброкачественные опухоли

Плеоморфная аденома — наиболее распространённая железистая опухоль. Обычно она развивается в больших слюнных железах: 75 % — в околоушных, 13 % — в подчелюстных и подъязычных, 12 % — в малых слюнных железах (в основном локализуется на твёрдом нёбе). Макроскопически опухоль представляет собой узел плотной, эластической или мягкой консистенции диаметром 1-6 см. На разрезе выглядит как белесовато-жёлтое или бело-серое образование с ослизнением, иногда наблюдаются хрящеподобные вкрапления.

Миоэпителиома до недавних пор считалась разновидностью плеоморфных аденом и сравнительно недавно получила право являться отдельной нозологической единицей. Миоэпителиома является мономорфной аденомой и имеет в своём составе исключительно зрелые миоэпителиальные клетки. Данная опухоль встречается сравнительно нечасто: примерно в 4 % случаев всех опухолей слюнных желёз. Морфологически она представляет собой узел неправильно формы, на разрезе представлена белесоватой тканью.

Аденолимфома по частоте встречаемости занимает 2-3 место среди новообразований слюнных желёз. Она развивается только в околоушных железах. Представляет собой чётко ограниченный узел, заключённый в капсулу, 2-5 см в диаметре. На разрезе она выделяется бело-серой окраской со множеством кист, заполненных серозной жидкостью.

Онкоцитома — довольно редкая доброкачественная опухоль. Она развивается преимущественно к околоушных железах. Макроскопически состоит из узла, реже — множества узлов, ограниченных эластической капсулой. В разрезе опухоль имеет буро-коричневый цвет.

Злокачественные опухоли

Мукоэпидермоидный рак является наиболее частой разновидностью карцином слюнных желёз. Чаще всего поражает околоушную железу, на втором месте по локализации — малая слюнная железа в области нёба. Макроскопически данный вид рака обычно четко отграничен от окружающих тканей, в редких случаях заключён в тонкую, не до конца сформированную капсулу. При разрезе в толще опухоли можно заметить множество кист. Узел может быть как мягким, так и плотным, иногда — хрящеподобным, каменистым. По форме узел бывает круглым, овальным, реже — бугристым.

Аденокистозный рак (цилиндрома) встречается в 1-10 % всех случаев карцином слюнных желёз. Наиболее часто она поражает малые слюнные железы в области нёба и околоушные железы, реже — подчелюстные и подъязычные. Макроскопически опухоль представлена узлами диаметром 1-5 см, в разрезе она выделяется серым или серо-жёлтым цветом, чётких границ нет.

Карцинома в плеоморфной аденоме является самостоятельным заболеванием. Морфологически выглядит, как скопление узлов с нечёткими границами размером до 14*7 см, в разрезе жёлтого или бело-серого цвета.

Слюнные железы

Есть два вида слюнных желез: большие и малые. Вторые расположены в ротовой полости и различаются по характеру выделяемой жидкости. Большие слюнные железы разделяют на:

- Околоушные – это самые большие из всех, они состоят из передней и задней части. В них вырабатывается слюна, принимающая участие в процессе переваривания пищи. Секрет попадает в ротовую полость, проходя через околоушные протоки.

Околоушные железы находятся рядом с лицевым нервом, поэтому в случае нарушения их функциональности может пострадать и мимика лица. В них продуцируется около 20% всего объема выделяемой слюны.

- Подчелюстные вырабатывают секрет, который состоит из серозной жидкости и слизи. Это 70% всего объема слюны, который проникает в рот по подчелюстному каналу.

- Подъязычные находятся под языком, вырабатывают в основном слизь. Отсюда в ротовую полость поступает около пяти процентов всей слюны.